秋风执金笔 大地展长卷 ——白城市秋收一线见闻

独家抢先看

金秋时节,白城市洮儿河沿岸如同一幅绚丽的丰收画卷。张磊 摄

十月的白城,正迎来一年中最辉煌的盛景。千里平畴,鎏金溢彩;万里晴空,丰歌嘹亮。一片片玉米林摇响丰收的铃铛,一层层稻海翻涌成金色的波浪,一簇簇辣椒堆叠为灼目的云锦,一列列高粱挺拔出骄傲的姿态……这斑斓的色彩,共同谱写成黑土地上最壮美的诗篇。

丰收,是写在广袤田野上的硬核答卷。今年,白城市扛稳粮食安全重任,播种面积稳踞1800.23万亩,其中,玉米1076.80万亩,水稻411.21万亩。大豆127.45万亩已全部归仓,其他粮食作物收割也在紧张进行中。据农业部门综合研判,今年全市粮食总产量预计将历史性突破120亿斤大关。

这是一个沉甸甸的数字,它承载着春天的诺言,汇聚着夏日的汗水,最终在秋日化作“谷满仓、粮满囤”的踏实喜悦。这,便是黑土地最深沉,也是最豪迈的浪漫。

洮南市:喜看金色好“丰”景

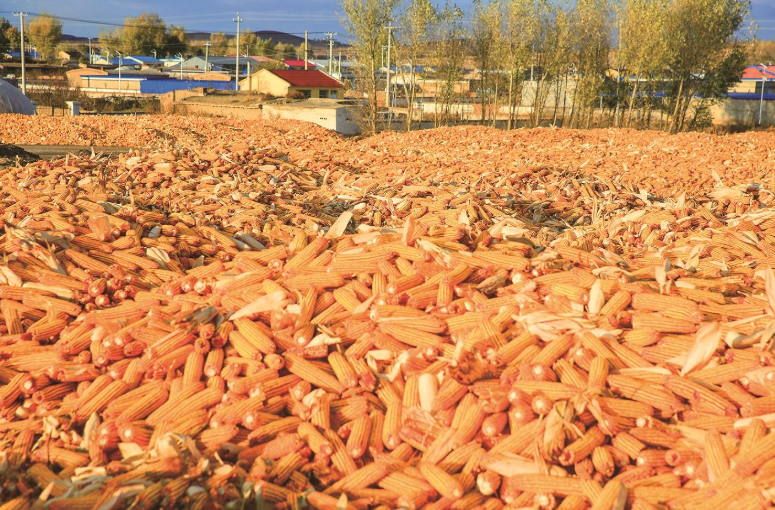

在洮南市,已经收获的玉米即将归仓。 邱会宁 摄

金秋的洮南,是一幅被丰收浸染的画卷。从玉米科研基地的挺拔身姿,到万亩稻田的金浪翻滚,再到花生田里的“金豆”破土,每一处田野都在诉说着丰收的故事。

玉米田里:测产助农选“好种”

走进呼和车力蒙古族乡的吉林康庄大道农业发展有限公司洮南玉米科研基地,一人多高的玉米秆迎风而立,宽大的叶片沙沙作响,仿佛在低语丰收的密码。

“每个品种选20平方米样地,一株一穗都不能漏。”田间,技术人员正忙着取样并测算每个品种的公顷产量。基地里,42个玉米品种如列队士兵,各有千秋。“我们要选出适合洮南本地农户种植的高产玉米品种,为来年农业生产选种提供可靠依据,助力农民增产增收。”公司负责人介绍。

洮南市农业技术推广中心将建立长效跟踪机制,对选出的高产玉米品种进行持续监测。同时,进一步加大农业技术推广力度,定期组织农技培训,深入田间开展技术指导,将先进的种植技术和管理经验送到农户手中,全面提升洮南市农业生产水平。

稻浪滚滚:农机轰鸣奏“丰歌”

在福顺镇的稻田里,多台联合收割机正开足马力往来穿梭。金黄的稻穗被迅速收割、脱粒、粉碎秸秆,不一会儿就堆起座座“金色小山”。

“今年,水稻产量高、价格好!”农户李相玉笑着说。如今,高效收割机日均收割30亩至40亩,让秋收变得轻松高效。

近年来,洮南市积极推进高标准农田建设,大力引进优质高产水稻品种,广泛推广机械化收割、秸秆还田等现代农业技术,水稻生产的规模化和科技水平持续提升,为丰收奠定了坚实基础。今年,全市66万亩水稻总产量预计突破9.05亿斤,再创历史新高。

花生地里:“金豆”破土富农家

在二龙乡兴义村的花生田里,又是另一番热闹景象。两台花生收割机轰鸣而过,一串串饱满的荚果破土而出。

种植大户殷国良站在田埂上,脸上写满欣慰。他种植的花生品种根系发达、产量高,每亩比常规作物增收近千元。“和加工厂合作,打完了人家直接来收,省心又挣钱!”他笑着说。

二龙乡依托沙质土壤和气候优势,大力发展“企业+农户”订单种植模式,让花生成为乡村振兴的“金豆子”。今年,全乡花生种植面积突破4万亩,产量预计超4000万斤。

从科技测产到机械化收割,从订单农业到产业振兴,洮南用汗水与智慧,在黑土地上写下又一个丰收之年。

洮北区:特色种植结硕果

在洮北区东胜乡春光村,庭院里种植的辣椒拓宽了农民增收渠道。 于天慧 摄

金秋时节,洮北大地处处洋溢着丰收的喜悦。火红辣椒挂满枝头、饱满花生破土而出、香甜南果梨压弯枝条……白城市洮北区特色种植产业进入集中采收期,一幅“产业兴、百姓富、生态美”的丰收图景,生动勾勒出乡村振兴的蓬勃活力。

日前,走进东胜乡春光村,庭院里的辣椒迎来最佳采摘期,色泽鲜亮的果实簇拥在枝间,宛如一个个饱满的“红灯笼”。种植户朱秀霞麻利地穿梭其间,双手起落间,一串串辣椒被收入篮中。“这些辣椒不愁种、更不愁卖!有公司统一给种苗、教技术,回收价还比市场价高,再加上政策补贴,300多平方米的辣椒能多赚3000多元!”朱秀霞笑着说,眉眼间藏不住的喜悦。

朱秀霞口中的“靠山”,是吉林省华添农业科技有限公司。该公司采取“公司+农户”的订单种植模式,与全区4个乡镇35个村的1500多位种植户签订合作协议,提供种苗、技术指导和作物回收等服务,总种植面积达1500亩。这一模式不仅破解了农户“技术难、销售愁”的困境,更推动小辣椒发展成标准化、规模化的“火红产业”。

在三合乡方家村,连片的花生田也迎来了丰收季。种植户李春华正忙着采收,一串串饱满的花生带着泥土芬芳破土而出。“去年一公顷地收入3万多元,今年产量更高,价格更稳,收成比去年还好!”李春华捧起新出土的花生,信心十足。

作为洮北区传统优势作物,花生种植通过推广地膜覆盖技术、引进优质新品种,产量与品质逐年提升,产业活力持续迸发。今年,全区花生种植总面积达2.89万亩,预计产量0.12亿斤,这颗“金豆豆”已成为保障农民稳定增收的重要产业。

金祥乡青龙村的南果梨,更是将丰收的甜蜜拉满。郁郁葱葱的梨园内,黄里透红的南果梨挂满枝头,清风拂过,果香四溢。果农们小心翼翼地摘果、装篮,等候着上门收购的客户。“这梨用的都是农家肥,汁多味甜还带股酒香,客户都上门来收!”种植户李兴元捧着刚摘下的南果梨介绍,脸上满是喜悦,他种了15亩红南果梨,今年预计产量超1万斤,按市场价算能收入5万多元。如今,青龙村的南果梨凭借优质口感打响名气,成为远近闻名的“甜蜜名片”,也让更多果农尝到了特色种植的甜头。

近年来,洮北区紧紧围绕农业高质量发展目标,以农业供给侧结构性改革为主线,深入推进种植结构调整,因地制宜发展多元种植,既提高了土地产出效益,也拓宽了农民增收渠道。(尹雪)

来源:吉林省人民政府网