长春中国光学科学技术馆:有一魅力,叫“与光同行”

独家抢先看

近日,“拾光讲堂”专家科普系列讲座第十三、十四期在长春中国光学科学技术馆二楼科学教室接连举办。近百名观众齐聚于此,在专家的带领下,沉浸式感受光学在深空探测、航空成像领域的独特魅力 。

▲长春中国光学科学技术馆中的神光激光装置。

▲“拾光讲堂”中,专家正在为观众讲解光学知识。

沉浸式感受科技魅力

“火星探测器如何‘看见’火星,又怎样把信息传回地球?”活动现场,长春理工大学陈磊博士以《无线通信与成像技术在深空探测领域的应用》为题,从深空探测概念切入,结合火星探测任务实例与视频演示,将复杂的成像技术、深空组网通信技术转化为直观画面。

“这些技术的突破,离不开光学领域的持续深耕。”陈磊特别寄语现场儿童,“希望你们种下航天梦,未来用光学知识助力中国梦。”

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员王昱棠则以《航空光电成像中的自动化》开讲,用“航空飞行器怎么保证看得清?”抛题引思,类比鸡的白天视觉优势、猫头鹰的夜间视物能力,解析航空成像难点与自动化原理。

听完讲座,带着五年级儿子前来的市民刘女士笑着说:“原本担心孩子听不懂这些专业知识,没想到专家用视频和类比的方法讲得特别透彻,孩子全程听得特别认真,这种能点燃孩子科学兴趣的讲座太有意义了。”

多维服务筑牢科技阵地

作为全国唯一的国家级光学专业科技馆,长春中国光学科学技术馆自2017年正式对公众开放以来,始终以“科技之光·引领未来”为主题,肩负着光学知识普及教育、光学发展史展示、光学科技成果展示、光学科技合作交流的职能。

“我们致力于让更多人了解光学、爱上光学,为公众搭建起接触前沿光学知识的桥梁。”长春中国光学科学技术馆常务副馆长张正瑞说道。馆内设有奇妙之光、千年光辉、神州光华、光的探索、光的时代、光彩世界、光的未来7个常设展厅,以光学发展脉络和技术成就为动线,将历史性、展示性、互动性与创新性融为一体。截至2025年上半年,常设展厅已服务观众超240万人次,为不同年龄、不同知识背景的观众打造了一场“光学科普盛宴”。

除常设展厅外,长春中国光学科学技术馆还配套建设了4D影院、光学图书馆、光学实验室、制作工作室、创新工坊及多功能厅,满足观众多元化的科普需求。“4D影院的光学主题影片能让观众身临其境感受光的神奇,光学实验室则为青少年提供了动手操作的机会,让科普从‘被动听’变为‘主动学’。”张正瑞介绍,馆内还自主研发了1套流动光科馆展品、1套光学乐器和2辆光学科普大篷车,通过“固定展馆+移动科普”的模式,将科普资源立体化、动态化,打破地域限制,让光学知识触达更广泛的人群。

流动科普延伸服务版图

在深耕科普教育的过程中,长春中国光学科学技术馆坚持“自主研发、自主设计”的发展路径,形成了一系列独具特色的科普品牌。

“我们始终把科普资源研发与科普教育活动放在同等重要的位置,既要有优质的展品,也要有丰富的活动。”张正瑞向记者介绍,光科馆自主研发的展项“不可思议的‘色彩’”凭借创新性与互动性,斩获“科技馆发展奖展品奖”;激光雕刻、激光内雕等光学特色科普课程,让青少年在动手实践中掌握光学原理,广受学校与家长好评;“光学小达人”“小小讲解员暑期体验营”“光学画展”等品牌活动,每年吸引数千名青少年参与,成为培养科学兴趣的重要平台。

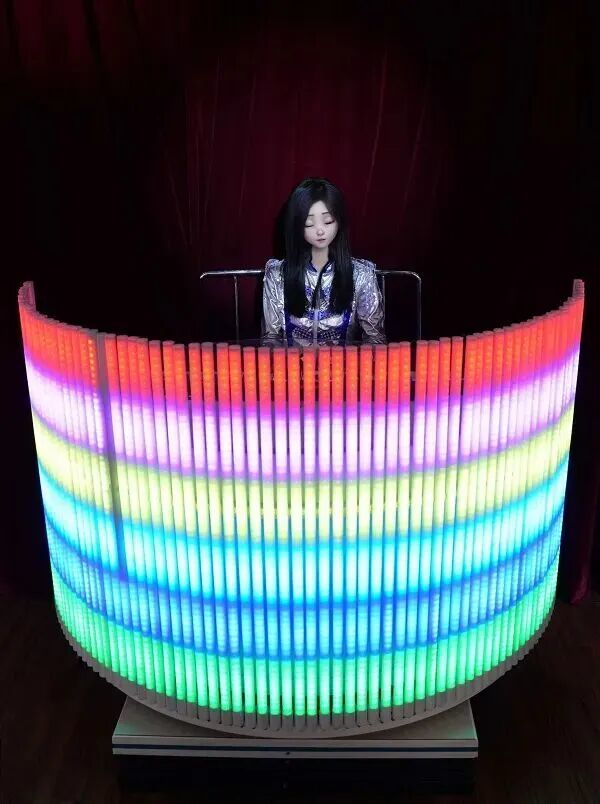

值得一提的是,长春中国光学科学技术馆拥有一支以电子科学与技术、光学、红外辐射与探测技术领域首席科学专家为核心的研发团队,自主研发了一系列新概念光学乐器,包括“激光马林巴琴”“音符像素琴”“立式扬琴”“贝森鼓”“球鼓” “螺旋鼓”,这些乐器将光学与音乐结合,实现视觉、听觉、触觉的联动,拥有多项国家专利。

在此基础上,场馆进一步打造了全国首支激光乐器演奏乐队——OMI乐队(OMI:Optical Musical Instruments),其成员均为馆内科技辅导员,自成立以来已面向观众演出70余场。

此外,长春中国光学科学技术馆的流动光科馆与光学科普大篷车,成为偏远地区科普的“生力军”。流动光科馆由50件易于组装的小型化互动光学展品组成,其中创新展品34件,已在宁夏、云南等19个地区完成“流光‘益’彩”巡展,5年间服务超15万人次,让6万余名基层群众与青少年在家门口就能感受光学魅力。

据了解,未来,长春中国光学科学技术馆将继续深耕光学科普资源研发,深化光学科技文化交流,朝着“国内一流、国际知名特色科学工业博物馆”的目标迈进,让更多人感受光学的魅力。

来源:长春日报